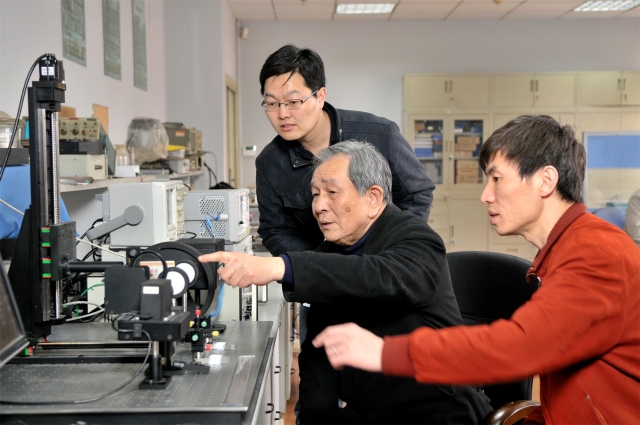

孙忠良院士在实验室指导博士生(左一为笔者)

在孙院士课题组学习工作至今有十余个年头,他工作认真严谨,常常是一整天都在调试电路。闲暇时,他很爱喝茶和聊天,一般是下午的四、五点钟以后,此时就不见他严肃的面孔,非常放松,高兴时会聊聊他自身的往事。我了解和听讲的也只是他回忆自己人生一路中的一些片段,不能全尽,但希望能勾勒出老师的往昔身影。

上世纪1955年,老师由上海考取南京工学院在无线电工程系学习,这之后的六十余年他一直在此学习工作。晚年的他对当时由下关开出经过九华山的小火车印象很深。每次返校乘坐,当从前排乘客的头顶看到北极阁时,是他最开心的时刻,那意味着已离学校很近了。那时的他,回校心切更胜回乡。老师那一辈同学,都是希望通过刻苦学习可以更好的报效国家,当然紧张学习之余,逢周末也会和两三同学相约,由沙塘园至北门桥,剪发或是浆洗,偶尔也会打个牙祭。

支农的岁月里,老师曾短暂离开他的实验室,那段时间无法做实验,科研也停滞了下来。不过听他聊起,却如同一件特别有趣的经历,归他管理的牛很不听招呼,一天下来要等到牛点头同意,才好赶牛回棚,每次归来都是傍晚天黑。对老师来讲,当牛司令要比实验室工作要难上百倍。无法开展科研对老师是痛苦的,尽管短暂,对他而言也是漫长。应该是他性格中幽默乐观的一面,助他渡过那段难捱的时光。

好在春风一吹雾霾便散,老师开始了他在科研上的狂飙之路,给国家实质解决了很多技术难题,同时还参与国防某领域的专业咨询和顶层设计工作,为国防科研投入无数心力。这都是为了找回他们那一代人被耽误的青春梦想和实现他们的报国之志。八十至九十年代,他荣获的国家以及省部奖项有五项之多,这其中还包括一项国家科技进步一等奖。曾听他聊起发生在西北某地火车站台的趣事,有一次,为了完整做好实验,一行几人差点没赶上回程的火车,十分狼狈的在站台追赶已经开动的火车,众人前拉后推,连人带设备,幸好最后还是成功登上火车。在当时的站台工作人员不会想到,在后来的岁月里,站台上狂奔的这批乘客大多成为了单位总师和工程院院士。

十多年前,老师从校东宿舍搬到丹凤街居住。若是从家出发,会经过他青年求学时会路过的大石桥和进香河,拐弯走进榴园,往北走上一段,抬头往左看去便是六朝古松,道路路口的另一侧是工艺实习场,离此不远高处就是北极阁,继续往东沿体育场走上百米,便到了文正楼他自己的实验室,开始他日常的科研工作。老师的晚年是如他所愿的,可以一直潜心科研。直到病倒之前,老师在一天中有四次会沿着同样的路线往返实验室和他在丹凤街的家。每天的两点一线如同钟摆,常人看来非常枯燥,难以适应,而他却乐在其中。

6月29号是老师离开大家的日子,我从医院送别他,再由丹凤街他家沿这一路走回学校,仿佛可见老师曾经的求学之路以及他六十余年的科研之路、报国之路。这一路风景对我们很是平凡,因为日常可见。可回望老师的人生,一路脚踏实地,投身报国,同样的路走出的是不平凡。这一路不正是全体东大学人向往的至善之路。(杨非 文,丛婕 图)